根據《環球時報》報道及相關信息,歐盟自2025年6月20日起限制中國醫療器械參與其公共采購(合同價值超500萬歐元),中國于7月6日通過財政部發布對等措施,排除歐盟企業(除在華歐資企業)參與中國政府采購預算超4500萬元人民幣的醫療器械項目,并限制非歐盟企業自歐盟進口產品占比不超過50%。這些措施涉及鎢合金相關企業,特別是在防輻射和放射性醫療設備領域。

鎢合金,主要以高密度鎢合金(W-Ni-Fe或W-Ni-Cu體系)為代表,因其高密度(約17-19 g/cm3±0.1 g/cm3)、優異硬度(HV 320-400±10)、耐磨性(磨損率<0.05 mm3/N·m±0.01 mm3/N·m)和耐高溫性(耐受溫度>1000°C±50°C),在醫療領域廣泛用于防輻射及放射性醫療應用,包括射線防護屏蔽(如X射線、伽馬射線屏蔽件)、放射治療設備部件(如直線加速器準直器)和核醫學成像裝置(如PET/CT屏蔽組件)。其優異的輻射吸收能力(對γ射線衰減系數>0.6 cm2/g±0.05 cm2/g)和生物相容性(符合ISO 10993標準)使其在放射性醫療設備中不可或缺。隨著中國醫療器械行業自主創新能力提升,鎢合金在國產化進程中扮演關鍵角色。

對我國鎢合金企業的影響分析

- 出口市場受限但影響有限

歐盟是全球第二大醫療器械市場(2024年市場規模約2000億歐元),中國高密度鎢合金醫療產品(如射線防護屏蔽件)此前約占歐盟進口的5%-10%(基于中國醫藥保健品進出口商會2024年數據,進口額358億美元中歐盟占比約15%,即54億美元)。歐盟限制可能導致鎢合金出口下降10%-20%(約5.4-10.8億美元),主要影響浙江、江蘇等出口導向企業。然而,2024年中國鎢產量占全球80%以上(約9.6萬噸±0.5萬噸),自給率高達90%以上,出口僅占總產量的20%-25%,受限部分可通過國內消化或轉向其他市場(如東南亞、印度)彌補,影響總體可控。

- 國產替代帶來重大機遇

中國對歐盟的限制未影響在華歐資企業(如西門子、飛利浦在華工廠),為國內高密度鎢合金企業提供了填補市場空缺的機遇。報道顯示,國產高端放射性醫療設備(如聯影醫療PET/CT)已占政府采購30%-50%,高密度鎢合金作為關鍵防輻射部件(如屏蔽件、準直器)的需求激增。2024年國產替代率達60%-80%(500萬元以下設備),1000萬元以上設備達30%-50%,預計未來2-3年提升至70%-90%。以PET/CT為例,高密度鎢合金屏蔽件需求年增長率可達15%-20%,國內企業(如廈門鎢業)產能利用率已從2023年的70%升至2025年的85%以上。這一趨勢表明,國產替代將顯著拉動鎢合金需求,尤其在放射治療設備和核醫學成像領域。

- 供應鏈調整促進自主化

歐盟限制促使中國減少對歐盟原材料依賴。中國鎢資源儲量占全球60%(約190萬噸),自給率超90%,高端加工技術雖部分依賴歐洲,但國內企業正加速突破。2025年,國內鎢粉生產能力預計增長10%-15%,部分企業已開發自主冶煉技術(如粉末噴射成形),成本可降低5%-10%。盡管短期內原材料價格可能波動(鎢粉價格上漲5%-10%),但長期看,供應鏈本地化將增強抗風險能力,利好高密度鎢合金企業。

- 技術創新驅動產業升級

歐盟保護主義政策加速了高密度鎢合金企業的技術自主化。報道提及人工智能和高分子材料應用潛力,鎢合金企業可結合AI優化生產(如3D打印輻射屏蔽件),成本降低10%-20%。2024年賽迪顧問預測,“十五五”期間高端醫療器械市場規模達2.27萬億元,高密度鎢合金需求或增長30%-40%,尤其在放射治療設備(如直線加速器)和核醫學成像設備(如SPECT)領域。企業若加大研發投入,可實現從低端代工向高端防輻射材料轉型,搶占市場先機。

- 貿易環境挑戰與長期利好

中歐貿易緊張加劇,歐盟調查顯示中國“Buy China”政策導致進口醫療器械審批從2019年的132項降至2021年的46項,類似限制可能反制鎢合金出口。但中國鎢合金企業可利用國內政策支持(如集采傾斜)和國際合作(如與韓國Almonty Industries合作,2025年Sangdong礦50%產能供應中國),分散風險。7月下旬中歐峰會可能促成對話,緩解部分壓力,但國產替代趨勢將持續利好企業。

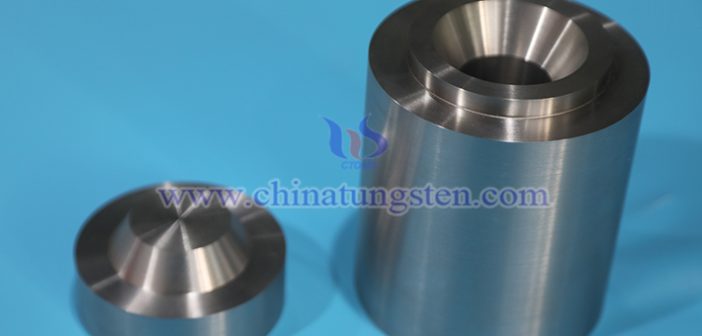

鎢合金醫療屏蔽件圖片

結論

盡管歐盟限制可能導致高密度鎢合金企業部分出口受限,但影響總體有限,且國內市場需求和國產替代趨勢將顯著拉動鎢合金需求。未來2-3年,高密度鎢合金企業將受益于政府采購傾斜、技術突破和供應鏈本地化,預計實現從被動應對到主動發展的轉變。這一利好將推動企業在防輻射和放射性醫療領域提升市場競爭力,尤其在國產高端醫療設備快速崛起的背景下。