鎢礦資源地質特征

一、礦床時空分布及成礦規律

(一)中國鎢礦時空分布

從成礦期來看,據《中國內生金屬成礦圖說明書》(1987)統計的鎢礦床成礦時代[以礦床(點)數量為基礎],前寒武紀成礦期占2%,加里東期占4%,海西期占9%,印支期占2%,燕山期占83%。從空間分布來看,在中國三大成礦域,即古亞洲成礦域、濱太平洋成礦域、特提斯成礦域,均有不同程度的分布,說明空間分布廣泛。康永孚、苗樹屏等(1994)將中國鎢礦分布劃分為5個成礦帶,即華北成礦帶、華南成礦帶、天山-北山成礦帶、西秦嶺-祁連山成礦帶、三江鎢錫成礦帶。其中,華南成礦帶中的南嶺成礦區(包括政和-大埔深斷裂以西的閩西、贛湘南部、粵桂兩省區的一部分和滇東南部分),是我國鎢礦床高度發育區,也是世界鎢礦床分布最密集的地區。成礦條件優越,礦床類型豐富多彩,擁有世界上主要鎢礦類型,如石英脈型(廣東鋸板坑鎢礦、江西大吉山鎢礦等)、花崗巖細脈浸染型(福建行洛坑鎢礦)、以夕卡巖為主的層控多因疊加型(湖南柿竹園鎢錫鉍鉬礦)、層控型(廣西大明山鎢礦)等。

如此可見,中國鎢礦時空分布既廣泛又相對高度集中。成礦期主要集中于燕山期,礦床分布特別是大型、超大型鎢礦主要集中于南嶺成礦區。其儲量占全國鎢儲量的70%以上。

(二)中國鎢礦成礦主要特點和若干規律

(1)具有多元成礦特點 即成礦物質的多來源(巖源、層源、混合源、殼源、殼幔混合源等);含礦建造的多層位(元古宇、震旦系、寒武系—奧陶系、泥盆系—石炭系、上侏羅統);成礦作用的多期性;成礦環境的多樣性;以及鎢元素地球化學的多種適應性,如在巖漿階段、巖漿熱液、各種礦化流體、變質作用及表生作用中,均可活化、遷移,在有利的構造條件下富集成礦。

(2)具有地層、構造、巖漿巖多種因素及其復合控礦的特點 地層沉積建造是供礦、容礦的基本因素之一,不同的容礦建造機制分別控制形成不同類型的鎢礦。如碳酸鹽巖建造總是形成夕卡巖或似夕卡巖型鎢礦床(以白鎢礦為主);而在硅鋁建造則往往產生交代巖或角巖,形成巖體浸染型、細脈浸染型、脈型、角礫巖筒型鎢礦床。不同的構造-巖漿機制,形成各具特征的礦床類型。例如,由深大斷裂從深部帶來的殼幔混源型巖脈,可以形成斑巖型、角礫巖筒型鎢礦;而來自殼源型的巖脈則形成脈型或夕卡巖型鎢礦。各種成礦條件聯合控礦,必然產生多型礦床的共生與復合。

(3)礦床高度集中分布和成群成帶出現 如前所述,南嶺是中國鎢礦最密集的成礦區,尤其是贛南、湘南、粵北地區的鎢礦床更是高度集中分布,而且是成群成組的出現。如在贛南大余—崇義—上猶地區,僅在7800km2范圍內就有180多個礦床(點)密集分布,幾乎平均10km2內即有兩處鎢礦床,并呈現等距、近等距的分布;又如,盤古山區在11000km2范圍內也有100多處鎢礦床(點)分布,平均每100km2就有1處礦床。在南嶺每一個密集區里往往產有1~2個大型鎢礦并有“衛星”式一批中小型礦床圍繞大型礦床產出而成群成組的分布。在每個礦床中幾乎都有1~2條“王牌”礦脈(即規模大、品位富的礦脈),如西華山鎢礦的299號“王牌”脈長920m,脈寬最大3.60m,而且品位富。每個礦區的含鎢石英脈成群成帶的產出(即許多脈鎢礦體一起產出而形成礦體群;按礦體分布疏密程度而分為脈帶型礦脈和單脈形礦脈)。如贛南的西華山、大吉山,湘南的瑤崗仙,粵北的鋸板坑、梅子窩、石人嶂等特大型、大中型鎢礦床中的礦脈,均是成群成帶的分布。這種成群成帶的分布規律,對找礦、勘探、開發具有重要指導作用。

(4)礦床水平分帶規律 在南嶺內生鎢礦床具有明顯的分帶性。這種分帶規律在一些成礦區帶和礦田、礦床中均不同程度的顯示。如南嶺贛南鎢礦成礦區帶,王成發(1984)提出贛南脈狀鎢礦具有區域性水平分帶特征,表現以大余嶺為中心的半環狀分帶,按鎢礦地球化學特征劃分3個帶,依次為:Ⅰ——鎢錫礦帶,Ⅱ——鎢礦帶,Ⅲ——鎢多金屬礦帶。

(5)礦床垂直分帶規律 在石英脈型鎢礦床(簡稱脈鎢礦床)的礦體形態在垂直空間具有“五層樓”式的變化規律。這種垂直變化規律的認識,是60年代初廣東冶金地質九三二隊在勘探粵北梅子窩脈鎢礦床時研究總結出來的,形象地稱為“五層樓”:即①石英云母線(也叫線脈帶)、②稀疏細脈帶、③密集細脈帶、④平行薄脈組、⑤單獨大脈,即以帶、組、脈為基本模式。在贛南、湘南等地的脈鎢礦床的礦脈也存在這類似的垂直分帶。這種“五層樓”式模式,對找礦、勘探和礦床開采具有實際指導意義。但應指出,有些脈鎢礦床的礦脈因剝蝕和其他地質因素所致,不一定每個礦床都顯現出“五層樓”式的垂直變化規律,有的僅具有三層、四層。

二、礦床類型

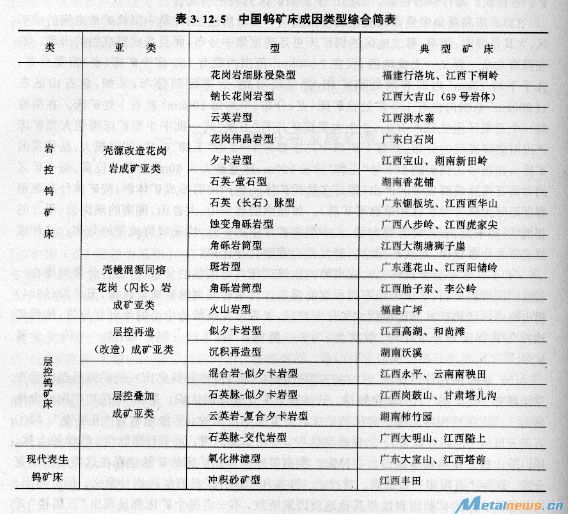

中國鎢礦床劃分為3類5亞類20型(表3.12.5),現將中國鎢礦的主要礦床類型地質特征簡述如下。

(1)石英脈型黑鎢礦床 此類型礦床是我國鎢礦主要類型之一,以開發之早,產量之多,礦床規模之大而馳名中外。礦床主要分布在贛南、粵北、湘南成礦區帶里。成礦與殼源改造花崗巖類侵入體的關系密切,礦體多產于巖體內外接觸帶,以巖體內為主,受巖體內構造裂隙控制,沿裂隙充填呈脈狀、似脈狀,有的產在巖體頂部頂板的圍巖中。礦體圍巖蝕變主要有云英巖化、硅化、鉀化、絹云母化等。礦石主要由石英和黑鎢礦所組成,并含有錫石、輝鉬礦、輝鉍礦、白鎢礦、毒砂、磁黃鐵礦、黃鐵礦、閃鋅礦、黃銅礦等。具有代表性的礦床有江西西華山、大吉山,廣東鋸板坑、梅子窩、石人嶂等石英脈型黑鎢礦床。

表3.12.5中國鎢礦床成因類型綜合簡表

t3-12-5.jpg

(2)夕卡巖型白鎢礦床 該類型也是我國鎢礦床主要類型之一。70年代以前,我國勘探的主要是石英脈型黑鎢礦和斑巖型黑鎢礦等。當時儲量組成主要是黑鎢礦,約占儲量50%以上,白鎢礦約占20%,混合鎢礦(黑鎢礦、白鎢礦)約占30%左右。70年代以來,白鎢礦儲量有較大幅度增長,至此改變了我國鎢儲量結構,白鎢礦占71%,而儲量主要來自夕卡巖型白鎢礦床,但大部分是貧礦。這類礦床的生成和分布主要與中深-淺成的中酸性巖漿巖有關。礦床產在巖漿巖體與碳酸鹽類巖石接觸帶及其附近的圍巖中。圍巖蝕變主要是夕卡巖化,一般在晚期復雜夕卡巖階段富集成礦。礦體形態復雜,多為不規則囊狀、扁豆狀、透鏡狀,也有的呈層狀、似層狀或形態簡單的透鏡狀。有的夕卡巖鎢礦的圍巖尚有大理巖化、硅化、斜長石化、鉀長石化、白云母化、葉蠟石化、黃鐵礦化等。礦石礦物主要是白鎢礦、輝鉬礦、輝鉍礦、錫石、方鉛礦、閃鋅礦、黃銅礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦、毒砂、磁鐵礦等。具有代表性的礦床:湖南瑤崗仙鎢礦床、新田嶺白鎢礦床、柿竹園鎢(錫鉍鉬)礦床,江西修水香爐山白鎢礦床、甘肅塔兒溝似夕卡巖型白鎢礦床。

(3)斑巖型鎢礦 該類型礦床的形成主要與火山-次火山作用晚期的弱酸性鈣堿系列的淺成-超淺成侵入體有成因聯系。與鎢礦化有關的斑巖主要是花崗閃長斑巖、二長花斑巖、花崗斑巖、石英斑巖等。礦化主要分布在巖體內,有的產在斑巖體與圍巖接觸帶,個別的產在圍巖中。礦化呈細脈浸染狀,品位低,規模大,常有輝鉬礦伴生,礦體產出淺,圍巖蝕變具有分帶現象。礦化呈浸染狀、網脈狀和細脈狀,礦體常呈似層狀、透鏡狀、不規則狀,與圍巖無明顯界線。礦石礦物主要有白鎢礦、黑鎢礦、輝鉬礦,其次有黃銅礦、閃鋅礦、輝鉍礦、黃鐵礦等。代表性礦床為廣東蓮花山鎢礦床、江西陽儲嶺鎢礦床等。

(4)爆破角礫巖型鎢礦床 在斑巖型鎢礦區內,常伴生有含鎢爆破角礫巖,其礦石成分主要是黑鎢礦、輝鉬礦,其次有黃鐵礦、黃銅礦、閃鋅礦等,主要以膠結構形式存在。礦體主要產在爆破礫巖體內,也有的產在角礫巖體圍巖構造裂隙中,形成鎢礦脈。角礫巖體內的礦常分布在角礫巖體上部及接觸帶附近。這類礦床品位較富,但規模較小,多為中小型富礦。

中國鎢礦類型,由于成礦作用復雜,成礦物質來源具有多源性、成礦作用多期、多階段,因而形成多型共生復雜的礦田、礦床。如江西大湖塘鎢礦,巖體內浸染型(Sn-W-Mo)-角礫巖筒型(W-Sn-Be);又如湖南柿竹園鎢礦田,巖體內云英巖型-夕卡巖型-疊加于夕卡巖的網脈型、云英巖-大理巖中的網脈型-石英脈型;瑤崗仙鎢礦床,花崗巖內浸染型-石英大脈型-細網脈型-云英巖-花崗偉晶巖型-夕卡巖型等。

三、典型礦區

(一) 江西西華山鎢礦

西華山鎢礦區位于江西省大余縣城西北9km處,大型黑鎢礦床,累計探明儲量(WO3)8.13萬t,并伴生可觀的鉬、鉍、錫、銅、稀土等礦產。礦山建設在第一個五年計劃期間為國家156項重點工程之一。

西華山鎢礦開采歷史悠久,馳名中外。早在宋代就有采錫者,鎢礦發現于1907年(清·光緒33年)。開采始于1915~1916年。較系統的地質調查始于1929~1938年,先后由江西地質礦業調查所、中央地質調查所等單位的地質工作者進行地質調查。新中國成立后,于1952~1955年進行大規模的正規地質勘探工作,1956年6月,由冶金部地質局中南分局(前稱中南有色局長沙地質勘探公司)二○一隊提交了《西華山鎢礦地質勘探總結報告書》,同年,報告由全國儲量委員會審查批準,作為礦山建設的依據。

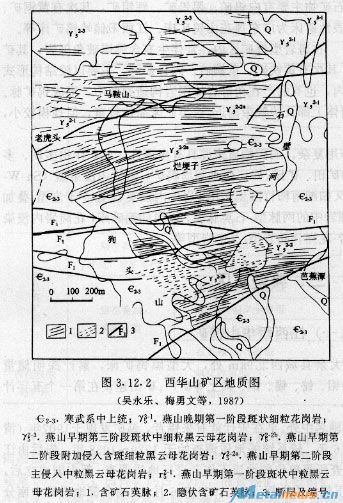

礦床處于贛湘粵加里東隆起成礦帶西華山-棕樹坑鎢錫帶的西南端,產于燕山期復式花崗巖株內。礦區地層為寒武系淺變質的硅鋁質巖(圖3.12.2)。礦區面積6.48km2,礦化面積2.86km2。全區共有礦脈524條,除少數分布于變質巖中外,絕大多數賦存在巖體之內,又大部分產于第二次侵入的中粒黑云母花崗巖和第一次侵入的斑狀黑云母花崗巖中。礦脈都成組成帶集中分布,全區分為北、中、南3組(區)。礦脈一般長400~600m,脈寬10~30cm,礦化深度一般為50~140m,最深達250m。北區299號礦脈為全區最大的“王牌”礦脈,長達920m,脈寬最大3.6m,平均0.94m,礦化最富集。在開采過程中以及補充勘探時又發現了一些盲礦脈,主要集中在中區西部變質巖之下。礦體整體形態為狹長的薄板狀,但常有膨大縮小,尖滅側現,分支復合等變化。礦石礦物主要為黑鎢礦,其次為輝鉬礦、錫石、輝鉍礦、黃銅礦和方鉛礦等。礦石平均品位WO3 1.086%,礦脈兩側圍巖蝕變主要為云英巖化、鉀長石化、硅化,局部有黃玉化、螢石化等。礦床類型為石英大脈型熱液充填黑鎢礦床,簡稱石英大脈型鎢礦床。

圖3.12.2西華山礦區地質圖

(吳永樂、梅勇文等,1987)

C—2-3.寒武系中上統;γ3-15.燕山晚期第一階段斑狀細粒花崗巖;γ2-35.燕山早期第三階段斑狀中細粒黑云母花崗巖;γ2-2b5.燕山早期第二階段附加侵入含斑細粒黑云母花崗巖;γ2-2a5.燕山早期第二階段主侵入中粒黑云母花崗巖;r2-15.燕山早期第一階段斑狀中粒黑云母花崗巖;1.含礦石英脈;2.隱伏含礦石英脈;3.斷層及編號

m3-12-2.jpg

(二) 江西大吉山鎢礦

大吉山鎢礦區位于江西省全南縣大吉山鎮,距縣城41km,大型黑鎢礦床,累計探明儲量(WO3)17.39萬t(據《中國礦床發現史·江西卷》公布的儲量,與表3.12.4略有不同),并伴生豐富的鉍、鉬、鈹、鈮、鉭等礦產。礦山建設是國家第一個五年計劃的156項重點建設工程之一。

大吉山鎢礦發現于1918年,之后民窿開采。地質調查工作最早始于1929年。1953~1955年由重工業部中南有色局長沙地質勘探公司二○五隊進行大規模的詳細勘探,1956年提交了《大吉山鎢礦地質勘探報告書》。1969年,為尋找富鉭礦在礦床深部發現69號花崗巖型鉭鈮鎢鈹礦體,1982年提交了《江西省全南縣大吉山礦區花崗巖型鉭鈮鎢鈹礦床地質勘探報告》。

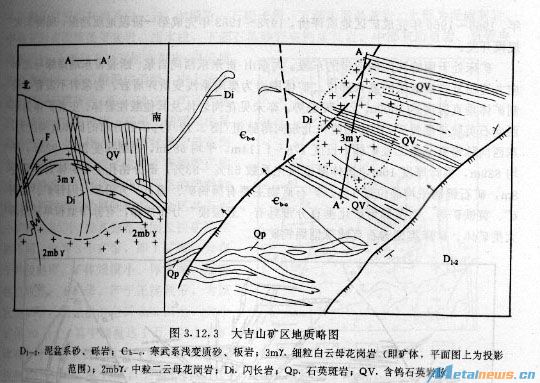

礦區位于贛湘粵加里東隆起成礦帶的九連山區。近東西向延展的隆褶帶與北東向斷裂復合部位,是該礦床成巖成礦的主要定位構造。區內地層為寒武系板巖、變質砂巖,是成礦巖體及石英脈型鎢礦床的圍巖;礦區東南側斷陷盆地中分布有泥盆系砂頁巖。兩條平行斷裂分別出現于礦區的西北和東南兩側,走向北東,傾向北西,控制礦床分布范圍,東南側斷裂延伸較遠,為寒武系與泥盆系之分界(圖3.12.3)。區內燕山期花崗巖漿活動頻繁,具有同源多階段成巖成礦演化系列。礦區北側出露有大面積粗粒斑狀黑云母花崗巖,礦區深部隱伏有中粒二云母花崗巖;上部過渡為細粒鈉長石化白云母花崗巖巖蓋,即為鎢鈹鉭鈮礦化巖體,又稱69號巖體。礦區分布有石英脈型黑鎢礦床、巖體浸染型鎢鈹鉭鈮礦床和稀土礦床,構成典型的多型共生鎢礦床。石英脈型黑鎢礦床,礦體主要賦存在燕山早期花崗巖及其外接觸帶的寒武系淺變質巖系中,并以外接觸帶為主。含鎢石英脈(礦脈),主要呈北西西向和北北東向,平行密集成群成組產出。單脈可見尖滅、再現、膨縮、分支、復合、彎曲等現象。礦區共有編號礦脈113條,其中有開采價值的礦脈103條,并分為南、中、北3組,均向北東傾斜,傾角70°~80°。各脈組由上往下漸次收斂,由西向東漸散開。脈組水平延長一般850~900m,最大達1150m,礦脈延深800~900m,最深可達1000m。平均厚度0.45m,最厚可達3m以上。礦脈圍巖蝕變,主要為硅化、云英巖化、電氣石化、黑云母化、綠簾石化、黃鐵礦化等。礦石礦物有黑鎢礦、白鎢礦、輝鉍礦、輝鉬礦、方鉛礦、閃鋅礦等。礦石平均品位WO3 2.033%,伴生鉬0.038%、錫0.02%、鉍0.105%、鈹0.021%。通常將大吉山鎢礦劃為石英脈型黑鎢礦床,實際上根據該區具有多型礦床共生特征及其所反映的成巖成礦演化系列,可簡略概括為(由早至晚):成巖階段(黑云母花崗巖—二云母花崗巖—白云母花崗巖—似偉晶巖)→自變質交代礦化階段(白云母花崗巖浸染型鎢鈹鉭鈮礦床)→巖漿期后含礦熱液充填階段(黑鎢礦石英脈礦床)。

圖3.12.3大吉山礦區地質略圖

D1—2.泥盆系砂、礫巖;C—b-c.寒武系淺變質砂、板巖;3mγ.細粒白云母花崗巖(即礦體,平面圖上為投影范圍);2mbγ.中粒二云母花崗巖;Di.閃長巖;Qp.石英斑巖;QV.含鎢石英巖脈

m3-12-3.jpg

(三) 廣東鋸板坑鎢礦

鋸板坑鎢礦區位于廣東省連平縣城東北23km處,地處九連山腹地,是九連山鎢礦帶的重要組成部分,為特大型石英脈黑鎢礦床,已控制的鎢礦儲量WO3 10萬t以上,伴生的鉛、鋅、銅、錫、銀等也有可觀的儲量。

礦區發現于1918年,是一處斷續開采的鎢錫礦點。礦區地質調查始于1956~1958年,1965~1969年完成礦區地質評價,1978~1983年完成第一階段地質勘探,現尚未大規模開發。

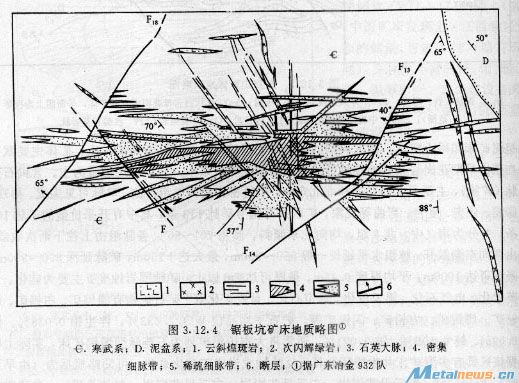

礦床處于南嶺緯向構造帶的東段,大東山-貴東東西向巖漿、斷裂帶東端南緣與北東向九連山復式褶皺帶的復合部位。礦體圍巖為奧陶系淺變質碎屑巖。巖漿巖不發育,控制礦體垂直深度達1000m無尖滅趨勢,亦未見花崗巖體及其他酸性巖體。主要礦體為東西向石英脈帶黑鎢礦,次為北西和北東向薄脈組(圖3.12.4)。礦區分布的礦體規模巨大,東西向脈帶有9條工業礦體,長度178~1114m,平均685m,控制深度264~923m,平均629m,累計厚度16m,礦體厚度變化系數53%~83%,部分鉆孔主要礦體真厚度近8m,礦石鎢錫平均品位近1%。礦石礦物主要有黑鎢礦、錫石、方鉛礦、閃鋅礦、黃銅礦、黃鐵礦等。石英脈帶礦化垂直分帶具有“五層樓”分布規律,有脈帶型和單脈型兩大類礦體。礦床類型為石英脈帶型黑鎢礦床。

圖3.12.4鋸板坑礦床地質略圖①

C—.寒武系;D.泥盆系;1.云斜煌斑巖;2.次閃輝綠巖;3.石英大脈;4.密集細脈帶;5.稀疏細脈帶;6.斷層;①據廣東冶金932隊

m3-12-4.jpg

(四) 湖南新田嶺鎢礦

新田嶺鎢礦區位于湖南省郴州市南西18km處,為大型夕卡巖白鎢礦床,礦區面積21.74km2,累計探明儲量WO3 30.31萬t,并伴生可觀的錫、鉬、鉍等礦產。1957年發現有白鎢礦礦體,1958~1964年進行普查、詳查,1978~1981年進行勘探。礦床規模巨大,白鎢礦儲量豐富,礦石可選性較好,并可綜合回收鉬、鉍、鈹、鎵等礦產品,是一個具有重要經濟價值的特大型夕卡巖白鎢礦床,可供近期開發利用。

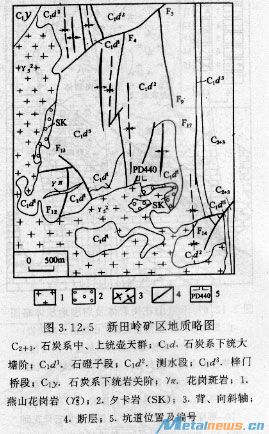

礦床位于華南加里東褶皺系中部湘桂粵拗陷區、騎田嶺花崗巖體東北端與石炭系碳酸鹽巖地層的接觸帶。區內地層主要是石炭系,其層序和巖性自下而上:下統為巖關階—下段為白云質灰巖及白云巖;大塘階—石磴子段,下部為微晶灰巖,上部為泥質灰巖、中晶灰巖夾泥質條帶灰巖;測水段,下部石英砂巖夾鈣質頁巖,中部灰質頁巖、頁巖夾薄層砂巖,上部砂頁巖互層夾灰巖、白云質灰巖透鏡體;梓門橋段白云巖。中上統為壺天群白云質灰巖(圖3.12.5)。礦區巖漿巖為騎田嶺花崗巖體,屬印支期到燕山早期的產物,主體侵入巖為斑狀黑云母花崗巖基,是該區主要成礦巖體。直接控礦構造,為沿花崗巖體邊緣凸凹形態的接觸構造以及鈣質圍巖的層間構造。全區共有大小礦體約80個,按其分布空間及控礦因素的不同,分為3個礦帶,即Ⅰ礦帶:分布于外接觸帶,礦體規模小、厚度薄,連續性也較差;Ⅱ礦帶:產于正接觸帶,為該區主礦帶,鎢儲量占全礦2/3以上,大小礦體20余個,其中儲量達1萬t以上的礦體有3個,最大的礦體長1600m,沿傾向控制70~400m,厚10m以上,最厚地段達64m;Ⅲ礦帶:主要產于巖體內的灰巖捕虜體中,大小礦體共20余個,其中鎢儲量達1萬t以上的礦體有2個,整體礦帶規模僅次于Ⅱ礦帶。礦床圍巖蝕變發育,主要有夕卡巖化、硅化等。礦床礦石組合,主要為夕卡巖-白鎢礦礦石,其次有輝鉬礦-白鎢礦礦石,輝鉬礦-輝鉍礦-白鎢礦礦石,輝鉬礦-輝鉍礦礦石,磁黃鐵礦-鐵閃鋅礦石。礦床平均品位(WO3)0.37%。伴生組分:鉬0.015%、錫0.025%,以及鉍、鉛、鋅、金、銀等。礦床類型為典型夕卡巖白鎢礦床。

圖3.12.5新田嶺礦區地質略圖

C2+3.石炭系中、上統壺天群;C1d.石炭系下統大塘階;C1d1.石磴子段;C1d2.測水段;C1d3.梓門橋段;C1y.石炭系下統巖關階;γπ.花崗斑巖;1.燕山花崗巖(γ25);2.夕卡巖(SK);3.背、向斜軸;4.斷層;5.坑道位置及編號

m3-12-5.jpg

(五) 湖南柿竹園鎢礦

柿竹園鎢多金屬礦區位于湖南省郴州市東南25km處,超大型礦床,以鎢、錫、鉍、鉬為主,并伴生豐富的螢石、銅、鉛、鋅、硫、鐵、金、銀,以及鈹、鈮、鉭等多種礦產。累計探明儲量:鎢70.13萬t、錫48萬t、鉍26.58萬t、鉬11.8萬t,以及鈹、銀、金、銅、硫、鈮、鉭等伴生儲量。

柿竹園礦產地名出現于清朝乾隆年間。據清·光緒《湖南通志》記載,“乾隆十一年(1746年)題準郴州柿竹園、葛藤坪等處出產錫砂”。民國時期開采硫鐵礦。地質礦產調查始于1930年和1947年,王曉青等曾兩次對金船塘、柴山、柿竹園等地進行礦產調查。新中國成立后,在湘南千里山地區進行了大規模的礦產地質勘查工作。從1954年以來,地質隊伍進行了卓有成效的地質勘探。湖南省地質局四○八隊成功地勘探了世界罕見的超大型柿竹園鎢錫鉬鉍礦床,于1985年提交了最終地質勘探報告。

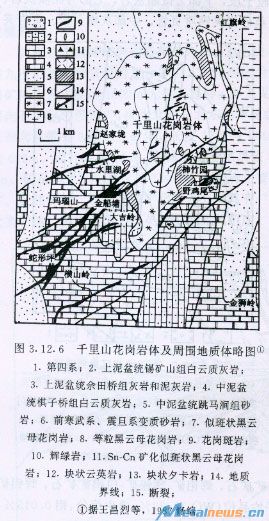

圖3.12.6千里山花崗巖體及周圍地質體略圖①

1.第四系;2.上泥盆統錫礦山組白云質灰巖;3.上泥盆統佘田橋組灰巖和泥灰巖;4.中泥盆統棋子橋組白云質灰巖;5.中泥盆統跳馬澗組砂巖;6.前寒武系、震旦系變質砂巖;7.似斑狀黑云母花崗巖;8.等粒黑云母花崗巖;9.花崗斑巖;10.輝綠巖;11.Sn-Cn礦化似斑狀黑云母花崗巖;12.塊狀云英巖;13.塊狀夕卡巖;14.地質界線;15.斷裂;①據王昌烈等,1987修編

m3-12-6.jpg

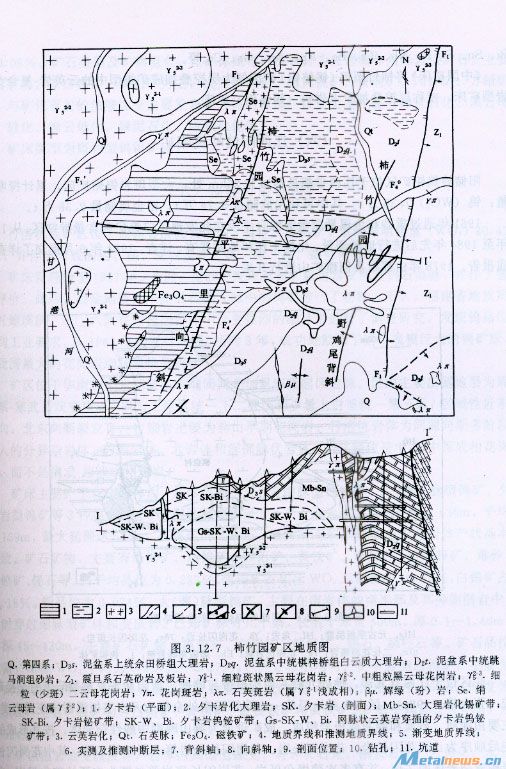

礦區地處華南加里東褶皺系中心地段,位于湘南千里山花崗巖體東南緣與泥盆系碳酸鹽巖層接觸帶(圖3.12.6)。礦區內出露的地層主要有震旦系和泥盆系。震旦系分布于礦區東側,主要為石英砂巖、千枚巖、板巖等。泥盆系在礦區內只見中、上統。中統跳馬澗組砂巖出露于礦區東南隅;棋梓橋組碳酸鹽巖層分布在礦區東部野雞尾一帶。上統佘田橋組產于礦區中部,主要為灰巖、泥質條帶狀灰巖、泥灰巖夾粉砂巖、頁巖,大部分已夕卡巖化,為主要容礦地層(圖3.12.7)。礦區構造,主要有野雞尾-柿竹園背斜與柿竹園-太平里向斜,兩者軸向均為北北東20°。斷裂發育,主要有四組,即北北東向、北東向、北西向、近東西向。

與成礦關系密切的為千里山花崗巖燕山期復式巖體,侵入泥盆統佘田橋組,具多階段成巖成礦特征。巖體周圍分布有東坡山、柿竹園、野雞尾、金獅嶺、大吉嶺、金船塘、橫山嶺、瑪瑙山、蛇形坪、水里湖、紅旗嶺等10余處鎢錫鉍鉬及多金屬礦床(點),構成東坡礦田。其中,柿竹園礦區是規模巨大的鎢錫鉬鉍礦床,具有多型礦化疊加共生的成礦特征。礦床垂直分帶明顯,由上而下,即從圍巖往巖體依次形成網脈狀大理巖型錫礦、夕卡巖型鎢鉍礦、云英巖網脈-夕卡巖型鎢鉬鉍礦、云英巖型鎢鉬鉍錫礦,構成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ礦帶,成為“四層樓”式垂直分帶(圖3.12.7)。礦區的主要礦體產狀形態規模、品位和分布情況見表3.12.6。

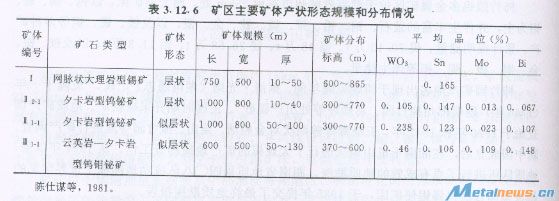

表3.12.6礦區主要礦體產狀形態規模和分布情況

t3-12-6.jpg

圖3.12.7柿竹園礦區地質圖

Q.第四系;D3s.泥盆系上統佘田橋組大理巖;D2q.泥盆系中統棋梓橋組白云質大理巖;D2t.泥盆系中統跳馬澗組砂巖;Z1.震旦系石英砂巖及板巖;γ2-15.細粒斑狀黑云母花崗巖;γ2-25.中粗粒黑云母花崗巖;γ2-35.細粒(少斑)二云母花崗巖;γπ.花崗斑巖;λπ.石英斑巖(屬γ 2-15淺成相);βμ.輝綠(玢)巖;Se.絹云母巖(屬γ 2-25);1.夕卡巖(平面);2.夕卡巖化大理巖;SK.夕卡巖(剖面);Mb-Sn.大理巖化錫礦帶;SK-Bi.夕卡巖鉍礦帶;SK-W、Bi.夕卡巖鎢鉍礦帶;Gs-SK-W、Bi.網脈狀云英巖穿插的夕卡巖鎢鉍礦帶;3.云英巖化;Qt.石英脈;Fe3O4.磁鐵礦;4.地質界線和推測地質界線;5.漸變地質界線;6.實測及推測沖斷層;7.背斜軸;8.向斜軸;9.剖面位置;10.鉆孔;11.坑道

m3-12-7.jpg

礦區圍巖蝕變強烈,多次疊加,主要有夕卡巖化、硅化、云英巖化、螢石化、電氣石化等。礦床物質成分復雜,礦物種類甚多,已查明的礦物有143種。主要有礦石礦物為白鎢礦、黑鎢礦、錫石、輝鉬礦、輝鉍礦、黝錫礦、方鉛礦、閃鋅礦、黃銅礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦、毒砂、磁鐵礦、自然鉍等。礦石化學成分較復雜,有用元素有:W、Mo、Bi、Sn、S、F、Nb、Ta、Be、Ag、Au、Ga、Cd等。

《中國礦床》將柿竹園鎢(錫鉍鉬)礦床劃為層控疊加成礦類型中的云英巖-復合夕卡巖型礦床,或稱層控疊加夕卡巖鎢(錫鉍鉬)礦床。

(六) 江西陽儲嶺鎢鉬礦

陽儲嶺鎢鉬礦區位于江西省都昌縣城北25km處,大型斑巖鎢鉬礦床,累計探明儲量:鎢(WO3)7.38萬t,其中可利用的儲量5.74萬t,鉬金屬儲量2.38萬t。

1961年通過重砂和金屬量測量等綜合手段在此發現了白鎢礦高含量異常區。從1968年至1984年先后進行地質測量、化探工作和地質普查、詳查。1984年9月提交了詳查地質報告。1978年由都昌縣創建礦山進行開采。

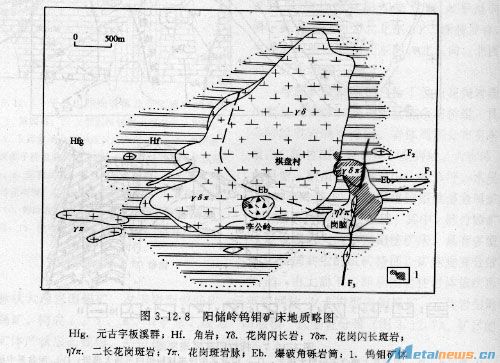

圖3.12.8陽儲嶺鎢鉬礦床地質略圖

Hfg.元古宇板溪群;Hf.角巖;γδ.花崗閃長巖;γδπ.花崗閃長斑巖;ηγπ.二長花崗斑巖;γπ.花崗斑巖脈;Eb.爆破角礫巖筒;1.鎢鉬礦體

m3-12-8.jpg

礦區位于江西省北部,地處九嶺東西構造帶與贛州、波陽新華夏系拗陷帶的交接部位(張大椿,1984)。區內出露地層單一,除第四系外全部為元古宇板溪群淺變質巖類,主要由泥質、砂質和凝灰質板巖組成。成礦母巖為燕山晚期中酸性雜巖體,按其形成的先后順序為:石英閃長巖、花崗閃長巖、花崗閃長斑巖第一期和第二期。其中花崗閃長巖構成雜巖體的主體,并有多次隱爆角礫巖,花崗閃長斑巖第二期為主要的礦化母巖。自巖體向外有200~600m寬的熱接觸變質暈,主要由長英質云母角巖組成(圖3.12.8)。

鎢鉬礦化呈網脈狀、浸染狀產出,具有斑巖礦化特征。礦體呈近水平似層狀。白鎢礦體長200~500m,寬100~300m,單層厚數米至數十米,最厚為139m,鉬礦體長200m左右,寬100~200m,單層厚4~15m,最厚23~72m。平均品位:WO3為0.19%,Mo為0.06%。礦石類型及礦物組合,按礦體賦存的圍巖分為斑巖型和角礫巖型礦石。主要礦石礦物,以白鎢礦、輝鉬礦為主,次為黃鐵礦、磁黃鐵礦、黃銅礦、閃鋅礦、方鉛礦等。與礦化有關的熱液蝕變主要發育在巖體的頂部。蝕變類型主要有鉀長石化、黑云母化、硅化、絹云母化、綠泥石化、碳酸鹽化等。

礦床類型為斑巖型鎢鉬礦床。

(七) 福建行洛坑鎢礦

行洛坑鎢礦區位于福建省清流縣境內,屬特大型鎢礦,累計探明儲量(WO3)30.43萬t,并伴生可觀的鉬、錫、鉍以及鈮、鉭、鋰、鈹、銣等稀有元素。

礦床發現始于1957年。當時,重砂中發現黑鎢礦后追索發現含鎢石英脈,并作了普查評價。此后,冶金地質隊來此對石英大脈中的鎢礦進行了初勘。不久,福建省地質局第五地質隊、三○六隊在對花崗巖體中蝕變強烈的細脈帶進行了調查研究,發現鎢品位達到工業要求。從1963年起進行詳勘,歷時3年,成功地勘探了這個規模巨大的鎢礦床,是我國最大的花崗巖細脈浸染型鎢礦。

礦區位于華南加里東褶皺系東端閩西北加里東隆起區邊緣。區內主要出露地層為震旦系-寒武系淺變質巖,次為上泥盆統-下二疊統和少量上白堊統-第三系;區域性近東西向、北東向斷裂發育;巖漿巖主要為燕山早期花崗巖。行洛坑巖體為同源同期多階段侵入的分異雜巖體,分南巖體、北巖體和深部隱伏巖體。巖漿侵位是中淺-中深成相花崗巖,而不是淺成-超淺成相斑巖。

礦床主要產于花崗巖體內,具多類型組合,有細脈型鎢鉬礦、大(薄)脈型鎢礦、夕卡巖型鎢礦等3種類型。其中,細脈型規模巨大,產于南巖體上部,礦體長636m,平均寬159m,最大延深達525m。礦體走向北東東,傾向南南東,傾角70°,與巖體產狀基本一致。礦石礦物,主要有黑鎢礦、白鎢礦、輝鉬礦、黃鐵礦、黃銅礦、鐵閃鋅礦、毒砂、輝鉍礦、錫石等。鎢平均品位為0.233%,黑鎢礦占礦床WO3總儲量的50.82%,白鎢礦占49.18%。鉬品位為0.024%。大(薄)脈型鎢礦,主要在南巖體的南半部及其旁側圍巖中,同時穿過細脈型礦體和變質巖。已知礦脈有幾十條,長數十米至500m,厚0.1~1.40m,延深45~430m,主要礦石礦物為黑鎢礦、白鎢礦、輝鉬礦、錫石、綠柱石等。礦石品位較富,單脈WO3平均為0.557%~3.279%,但分布不均勻。夕卡巖型白鎢礦,主要見于南巖體外接觸帶。礦體呈扁豆狀、透鏡狀,已知最大礦體長度大于300m,厚度為7.35m,主要礦石礦物為白鎢礦、黃銅礦、磁黃鐵礦和黃鐵礦。礦石平均品位(WO3)為0.524%。

礦區圍巖蝕變較發育,巖體內具面型蝕變,有鉀長石化、鈉長石化、云母化、水云母-伊利石化、硅化、綠泥石化、碳酸鹽化等;礦脈兩側具線型蝕變特征,有云英巖化、鉀(鈉)長石化等;巖體外變質巖中也具面型蝕變特征,有硅化、絹云母化、綠泥石化、黃鐵礦化等。

礦床類型屬花崗巖中充填(交代)細脈浸染型中偏高溫鎢(鉬)礦床,簡稱為細脈浸染型鎢(鉬)礦床。

免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.

|